最近、ブログやSNSなどで国産サンショウウオの美麗写真を目にすることはよくある。

しかしそれは「サンショウウオが最も輝く瞬間」を切り取ったもの、あるいはそのようにセッティングして撮影したものであり「国産サンショウウオを飼育すれば毎日美麗な姿を楽しめる」わけではない。

現にヒダサンショウウオなどは紫色をベースに金粉をまぶしたような美麗写真で有名だが、これまでのちょっとした経験としては野外から連れてくると徐々に色がくすんで地味になっていく。美麗な状態を期待していた人は「こんなはずでは」感が半端ないのではないだろうか。

後述していくが特に「鑑賞」という観点からすると、サンショウウオは面白い存在とは言い難いと感じる。

どちらかというと「管理」「研究」に近いのではないだろうか。

当然のことだが、やはり生き物は自然の状態が一番美しい。

これも当然だが、もしも飼育を志すなら、相当な覚悟とともに大切に飼育する義務があるということ。

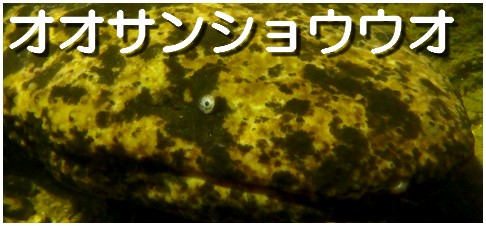

サンショウウオは立派な成体になるまで5-10年以上の歳月を要しているらしい。

中途半端な気持ちで野外から連れてきたり、生息環境や習性すら知らないまま「面白そう」「とりあえず飼って見たい」という理由だけでオークション等で購入することは避けた方がよい。

また野外から一度に何匹も連れてくることは慎むべきであり、特に繁殖の観点から卵を産む雌個体は連れてくるべきではない、と個人的に感じている。

後述のワインセラーのように、相応の設備投資も必要になる。

それでも飼ってみたいという人はそれほど多くないと思うけれど、少しでも参考になればと思いこの記事を書かせていただくことに。

目次

飼育容器

飼育容器にはタッパーを使っている。

タッパーには湿度をキープできるというメリットがあるようだ。

サンショウウオは個体にもよるが基本的にそれほど活発に動かないので、タッパーのような小ぶりな飼育容器でも飼育できるそうだ。とはいえ、極力、大きなタッパーを使ってやりたいもの。

これまで形状や大きさの異なるタッパーをいくつ購入したのだろう。まさに試行錯誤である。各社のタッパーにやたら詳しくなってしまった。

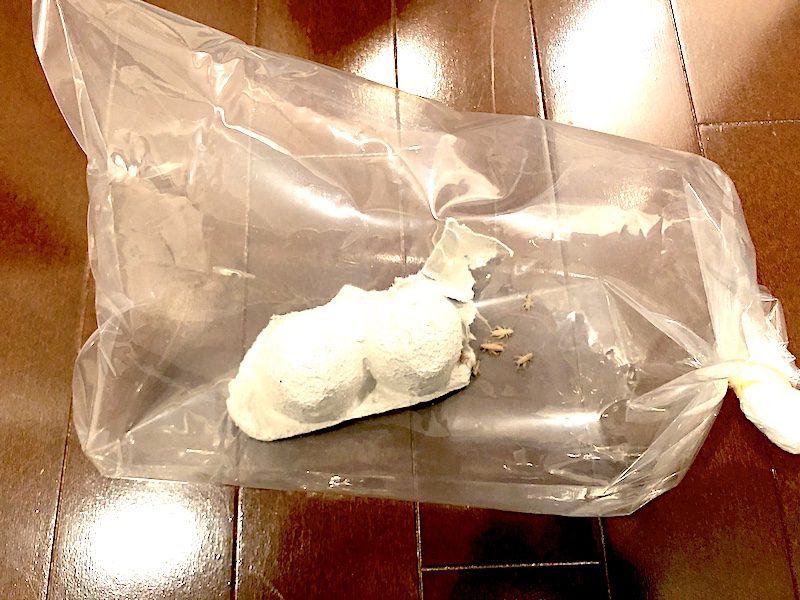

おすすめは上の画像のようにパッキンとストッパーがしっかりとしたもの。オーソドックスな蓋を引き剥がすタイプよりも、パッキンとストッパー付きタイプの方が抜群に取り回しがしやすく、閉め忘れによる脱走も防ぐことができる。

これは最近発見した業務用の大型タッパー。サイズ感が太めのワインボトルくらいなので後述するワインセラーにもサイズ的にぴったり。タッパーとしては高額だが、おすすめの一品。

必須アクセサリー:素焼き鉢

サンショウウオ飼育において絶対に外してはいけないのが素焼き鉢だと思う。水を吸収してひんやりと冷える。暑さが苦手なサンショウウオの憩いの場所になるわけだ。素焼きの上に乗っかってゆったりしている姿をよく見かける。 そして隠れ家にもなる。一石二鳥の最強アイテムだ。

ただし、このままでは使えない。何らかの方法でタッパーに収まる薄さに加工しなければならない。男らしく地面にたたき落として粉砕する方法が定番だが、博打以外の何物でもない気もする。今回は博打に負けて泣く泣く鉢を買いなおすことを回避できる方法を紹介。

まずは鉢植えを最低一昼夜、水に浸しておく。鉢がすっぽり浸かるようにする。

水から取り出し、ノコギリで一刀両断する。なんともサイコパスな写真。ちなみにノコギリは100円ショップで購入。なぜなら歯がボロボロになって4~5回で使えなくなるからだ。

これまた100円ショップで購入したペンチで底面をバキバキと割り、サンショウウオが出入りしやすいように仕上げる。

床材

床材は試行錯誤の末、2種類(赤玉土、麦飯石砂利)を使用している。

サンショウウオは種類によって生息している環境が少し違うのでそれを極力再現したつもり。

*あくまで個人で考えた手法なのでこれが正解というわけではありません。

- 赤玉土:土っぽい環境に生息しているコガタブチ系に使用。

- 麦飯石砂利:水棲傾向が強く砂礫を好んでいると思われるハコネやイシヅチに使用。真相は不明だがバクテリアの繁殖に期待。

(ちなみに以前は腐葉土も使用していた。特にヒダサンショウウオは腐葉土で快適そうに過ごしていたが、カビが繁殖しやすくコストパフォーマンスも良くないので現在は腐葉土飼育はしていない。)

床材を準備するときは水分量が重要

ではどうやって床材を準備するか。

まずはタッパーに赤玉土または砂利を厚め(2cm以上)に敷き、水をまくのだが水を入れすぎないように注意!麦飯石砂利の場合は、砂利の深さの1/2-2/3くらい水を入れれば良い。

サンショウウオは繁殖期以外は水中ではなく地中に棲んでいる生き物なのでちょっと水が足りないのでは?と感じるくらいでちょうど良いようだ。

未だ経験はしていないが、水が多すぎると病気を引き起こす気もしている(あくまで個人の予測)。

素焼き鉢は床材にめり込ませるように配置する。床材の水分を吸収させて冷えた状態を維持するためである。

床材のメンテナンス

サンショウウオは不衛生な環境に弱い、と先人たちが教えてくれたのでおよそ一ヶ月半〜2ヶ月に1回くらいのペースで古い赤玉土は全て廃棄して新しいものを用意している。麦飯石砂利は水で洗浄して再利用している。

床材に関する補足情報

水苔:現在はメンテナンスのしやすさを優先しているため水苔は使っていないが、使用する場合はしっかり水を絞り、床材と同様にしっとりと湿っている程度がちょうどいいようだ。隠れ家にもなるため、本当はあった方が良いのかもしれない。

風呂場:以前は水生傾向が強い種には浅い容器に水を入れて"風呂場"を用意していたが、1年くらい運用した後に撤去した。あまり必要がない印象である。

流木:ホームセンターで購入した流木を配置していた時もあったがあっという間にカビが繁殖した。タッパー飼育では流木はやめた方がいいのかもしれない。

温度管理:ワインセラーの真価は如何に?

サンショウウオに限らず、冷涼な気候を好む生き物を飼育する人々が夏場の飼育に利用しているのがワインセラー。冷蔵庫ほど温度が低くならないことがその理由だそうだ。

これぞ現代。ワインセラーでクワガタやサンショウウオを飼育できる時代。それだけワインセラーが庶民にまで普及してきたということか。ちなみに、サンショウウオの飼育には15℃前後が良いらしい。

筆者はこれまでにペルチェ式とコンプレッサー式、両方を使用した経験があるのでその違いを紹介。

ペルチェ式ワインセラーの課題感

ペルチェ式は外気温の影響を受けやすかった。これに尽きる。

取扱説明書には"外気温が20-26℃の環境でご使用ください”と記載があったが、筆者が住む大阪の夏の暑さは半端ではなく断熱性が高いと言われる鉄筋コンクリート造のマンションであっても室内温度は余裕で30℃を超える。

このような環境では説明書にある通り設定温度をキープできないようで、温度計を庫内に置いてみたところ、設定温度より5~10℃高くなってしまっていたこともあった。

コンプレッサー式ワインセラーの使用感

ペルチェ式の課題感を払拭するため、コンプレッサー式を導入。

この記事を書いている現在、コンプレッサー式導入後初めての夏を経験しているところだが今のところ猛暑にも耐えており、庫内温度は15-19度を維持できている(庫内の位置によって温度が異なる。庫内下部の方がやはり温度は低い。)

ちなみにコンプレッサー式は「稼働音がうるさい」と言われがちだが、筆者が購入したものは気になるレベルではなかった。ビジネスホテルに備え付けられている冷蔵庫より遥かに静かである。

まとめと補足

飼育を始めてから2年ほど経ったが、今のところ夏を乗り切るための最も安全だと思われる方法はコンプレッサー式ワインセラーを活用すること、となりそうである。

ちなみに、コンプレッサー式を導入させてくれたのは、ペルチェ式を無料で引き取ってくれた知人のおかげである。家電リサイクル法に則って回収を依頼していたら、本体価格と同程度の回収費が必要になっていたし、環境にもよろしくない。引き取ってくれた知人のように、それほど気温が高くない場所に住んでいる方はペルチェ式でも良いと思うが都市部や気温の高い地域にお住まいの方には個人的には最初からコンプレッサー式を購入することをお勧めしたい。

給餌:最大の難所

他の記事もあるように、給餌は最大の難関だと感じる。

餌に対する趣向は個体により様々だ。

感触としては、ワラジムシはどの個体にも食べてもらえる万能選手。

ミミズもそうかと思いきや、ミミズを怖がって食べない個体もいる。

ミルワーム数匹からいきなりレプトミンを食べる個体もいたりする。

筆者は生き物の飼育に関しては全くの初心者なので「わざわざペットショップに出かけて生き餌を購入する」ことに拒否反応があったが、最近は隙を見つけて近所のペットショップでイエコオロギを購入して与えることが多くなった。

自家繁殖ワラジとイエコやを基本に(人工餌に餌付いた個体はレプトミン)、たまに自然採集ミミズを与えるのがルーティンである。

給餌、特に人工餌への餌付け方法については下記の記事の方が詳細です。餌は流水性でも止水性でも大差ないのでご参考まで。

保護のこと

サンショウウオの飼育については批判的な意見が多いことも事実。

しかし思う。飼育しながら保護の意識も高めるべきだと。 一見すると真逆のことを言っているようだが、 魅力的な生き物を見て触れて、飼育したり写真を撮影したりすることを通じて、保護の意識が芽生えることも事実だ。

個人的には実物を見たことがない生き物に対して保護の意識を芽生えさせるのは難しいと思うのだ。飼育することでその生き物に関して何らかの知見を得て保護に役立てることもできるだろう。我々飼育者に課された重要なミッションだと感じている。

難しいミッションではあるが、これからも向き合っていくしかないと思うのだ。