日本一美しいと噂されるサンショウウオ『ベッコウサンショウウオ』。

サンショウウオ好きとしては見逃せない種類、そして目標だ。生息地では天然記念物・希少野生動植物に指定されているため、触れることはもちろん、生息地を荒らすことも不可能。

「表を出歩いている」個体を探さすことをルールに、希少種ベッコウサンショウウオを九州の山奥、秘境で探してみる。

目次

ベッコウサンショウウオを探すことは不可能?

ベッコウサンショウウオはサンショウウオ探しを始めた頃から知っていた。

日本一美しいとうたわれる記載も多く気にならないわけがない。しかし、九州が遠いうえに生息地である熊本県では天然記念物、鹿児島県・宮崎県では希少野生動植物種に指定されているため、「触る」ことができない。

生息環境を荒らすことも望ましくないので、沢付近の石や倒木をひっくり返すことも避けたい。小型サンショウウオを『周囲のものに触れず探す』そんなことができるわけがないと思っていたので、一生観察できないだろうと嘆いていた。

小型サンショウウオは目視観察できる

無理難題のベッコウサンショウウオだったが、最近のサンショウウオ探しで発見した「『表を出歩くパターン』に当てはまるのではないか」と考えたのがことの発端。

ヒダサンショウウオやハコネサンショウウオを始め、さまざまな小型サンショウウオが隠れ家から出て表を徘徊するパターンがある。ベッコウサンショウウオにも通用すれば、沢を歩くだけで観察できる。

さらに、偶然にも九州を訪れる機会があったので、願ったり叶ったりということでノータッチという縛りのもと「九州のベッコウサンショウウオ探し」を決行した。

ベッコウサンショウウオの生息地をピックアップ

久しぶりのソロでガチな、新種の新規開拓。

念入りに生息地をピックアップする。生息地を特定する方法は悪用される可能性が高く詳細は控えるが、狙う山の標高は400~1400m級で、自然度が高い場所。

10地点ほどマップにピンを打って、効率よく周れるルートを探す。新規開拓では、どれだけ多くの場所を攻められるかがキーポイントになる。

もちろん、車を活用して近くまで行けるに越したことはない。今回はレンタカーを24時間で借りているため、移動時間を考えると約15時間が観察に費やせる限度。

もちろん、睡眠と休憩時間は含んでいない。なおのこと効率重視になる。

時間をかけて何度も山の風景とルートを確認して、可能性が高いと予想する3地点をスタート地点に決めた。

ベッコウサンショウウオ探し、開始!

3時間程車を走らせて到着したのは標高1000mを優に超える山。

時期だけに落葉しているが、少し早ければ紅葉が楽しめたに違いない。とはいえ、たとえ山が色付く最盛期であっても目線は沢だろうけれど。

初場所ということもあり、まだ日がある時間帯にポイントをまわって目星を付けておく。いきなり夜中に入っても危険なうえに全景が見えないので、サンショウウオが好む環境を把握しにくい。

沢の雰囲気を確認しながら3地点を確認して夜の部に突入する。

ベッコウサンショウウオの幼生が群れる!

一番可能性が高いと踏んだポイントに足を踏み入れ沢登りすること5分。

「石も倒木も触らないでいいから体は楽ちん」そんな気楽にサンショウウオ観察、もとい深夜の沢登りを楽しんでいたときのこと。

おもむろに水中を眺めると、サンショウウオの幼生がいたる所に群れているではないか!

ベッコウサンショウウオの幼生を観察する

一発目でアタリを引けたことに感激しながら観察する。

幼生の模様はオオダイガハラサンショウウオに近く、サイズ感もほぼ一緒で小さいものは4cm、大きい個体では7cm程度。

体型はオオダイの方がもう少し頭が角ばっているだろうか。

幼生の数は相当なもので、1つの溜まりに5~10匹ほど群れている光景も珍しくない。

念願の光景に感動しながら、写真に収めていく。

ベッコウサンショウウオの成体探しは苦行?

幼生観察を堪能して8割方満足。

意気揚々と成体探しにのぞむ。しかし、ここからが苦行で難易度の高さを実感する。

たたでさえ遭遇率が低い小型サンショウウオの観察で石も倒木もひっくり返さないとなれば、確率はさらに低い。

血眼になっていそうな場所に視線を送るもの、よく似た色合いの落ち葉が積み重なっているのみ。他にもベッコウサンショウウオに似たものが多く、一見派手な外見も擬態の表れなのだと実感する。

おまけに、サンショウウオが潜んでいそうな場所はイノシシが軒並み掘り起こしていて、荒れ果てている。深刻な現状に考えさせられるものがある一方で、的確に場所を掘っているのでサンショウウオ探しとして学ぶことも多い。

あちら様も生きるために食べているから、天敵であっても「悪」と決めつけられないのが難しいところだ。

ベッコウサンショウウオの成体現る!

延々と沢を登り続け幼生の数も減り「やっぱり成体観察は難しいか」と、思い始めてきた頃。

かなり集中しながら沢を見てきたので、眼精疲労もすさまじく、体力的にも時間的にも潮時が迫ってきた。

あの岩まで行ったら引き返そうと思って重い足を持ち上げた矢先、沢近くの石に張り付くベッコウサンショウウオの成体を発見!

予想以上の巨体に感動しつつも逃げる前に急いで観察する。

ベッコウサンショウウオの成体を観察する

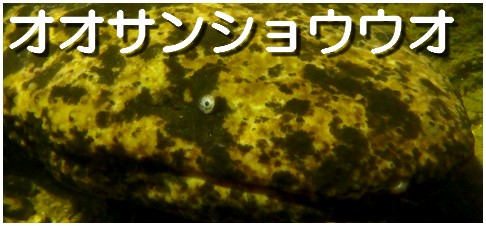

まず驚いたのはその「大きさ」。

外見からオオダイガハラサンショウウオやイシヅチサンショウウオ程を予想していたけれど、それよりもひと回り大きい。もちろん個体差はあるだろうけれど。

体色は紫色をベースにベタっとした黄色が入っている。

ヒダサンショウウオに近いものがあるが、より滲むような入り方をしている。名前の由来でもある「べっ甲柄」と言われれば、たしかにその通りで、なかなか美しい。

魅力的な外見であることは間違いないけれど、日本一かと言われると意見が分かれるんじゃないかな。

個人的には大きさや模様は関係なく、「念願の生き物が目の前にいる」ただそれだけで震えるほど感動する。

しっかり観察しているように見えるかもしれないけれど、この間30秒ぐらい。

右手はデジカメで写真を連射しつつ、撮り損なってもいいように左手は携帯で動画を回し続ける。

正直、必死。

いつまでも眺めていたいという、こっちの気持ちとは裏腹に徐々に沢に近付きそのまま入水。

そして、暗闇に消えていった。観察できた時間は短く去り際は呆気なかったけれど、出会えたときの感動は今でもはっきり覚えている。

そうそう足を運べる場所ではないけれど、いずれまた。

ベッコウサンショウウオの生息地と環境問題

ベッコウサンショウウオの観察を終えて、時間の許す限りさまざまな沢に足を運んでみた。

そこで感じたのは、サンショウウオを取り巻く「環境の厳しさ」。

- 林業や砂防ダム建設による生息環境の減少

- 近年の大雨による土砂崩れ(土砂流入)

- 林道や護岸の修復による工事

- イノシシによる食害

沢に土砂が流れ込むと、エサとなる水生昆虫が減ったり生物相が変わったりして、明確に幼生の数が減少しているのを感じる。

現に今回訪れたダム付近のポイントでは幼生を確認できなかった(サンショウウオがダム付近の水辺にいることはゼロではない)。

特に林業やダム建設では幼生が暮らす沢だけでなく、成体の生息環境でもある林床への影響も少なくない。

しかし、人の生活・安全に関わることでもあるから、その場に住んでいない・林業で生活していない自分が「林床を壊すな!ダムを作るな!」とは口が裂けても言えない。

だからこそ、観察を通して現状を発信して、保全や生き物への配慮に目を向けてくれる人が1人でも増えてほしい。